“饱和沸腾过程和沸腾曲线”教案

一、 课程基本情况

主讲教师: |

|

院系: |

能源与建筑学院 |

课程名称: |

传热学 |

课程性质: |

专业技术基础课 |

课程学分: |

3.5 |

课程课时: |

56 |

授课对象: |

能源动力201 |

授课地点: |

智慧教室D1227 |

主讲教师: |

魏朝晖 |

上课日期: |

2023年10月7日 |

所选章节 |

第七章 凝结与沸腾换热 第二节 饱和沸腾过程和沸腾曲线 |

简要内容: |

1. 沸腾与蒸发(线上学习) 2. 沸腾的分类(线上学习) 3. 饱和沸腾过程和沸腾曲线(线上+课堂) |

二、 教学整体设计思路

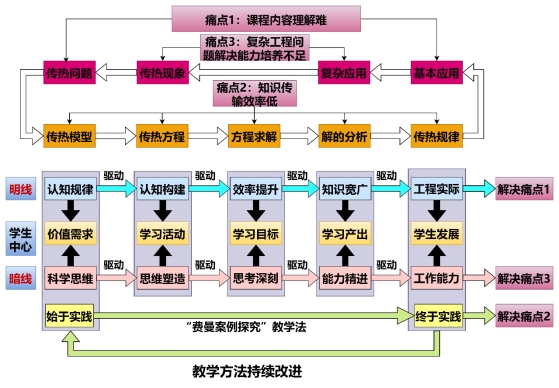

针对“传热学”课程痛点,在OBE教学理念指导下,课程以“兴趣驱动,学思互助”为核心思想,以认知建立规律重构课程结构;融合员工熟知、感兴趣的传热案例,建立立体式案例库;多维度融合教学资源,构建互动式学习资源体系,解决教学内容枯涩、知识分散难理解的难题。课程提出了“从实践中来,到实践中去”的教学策略,采用“费曼案例探究”教学法,采用“推拉推拽”教学组织方法,解决教学方法同质、知识传输效率低的难题。课程以员工的价值需求、学习活动、学习目标、学习产出、员工发展为中心,构建明、暗两条线驱动教学改革。明线以“认识论”驱动知识掌握,暗线以“科学思维”驱动能力提升,解决复杂问题解决能力培养不足的难题。

图1 教学创新思路

三、 教学目标

1. 知识目标

通过自主学习,理解沸腾与蒸发的基本概念,能够辨别蒸发与沸腾现象,能够列举出日程生产中常见的沸腾换热的例子。

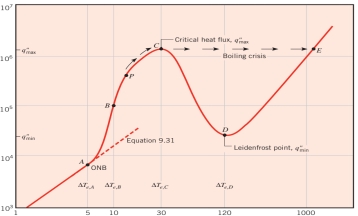

通过自主学习,记忆、理解大空间饱和沸腾换热过程和沸腾曲线,并能运用沸腾换热的知识解释日程生活中所遇到的沸腾换热现象。

通过自主学习,理解沸腾换热在科技中的应用。

2. 能力目标

通过合作学习,员工能综合应用工程热力学、流体力学、锅炉原理和传热学分析发电厂中锅炉受热面的沸腾换热问题;能够通过自主学习暖通空调中部分内容,结合工程热力学和传热学分析空调、冰箱等设备中的沸腾换热问题。(分析)

通过合作学习,能够评价常见提高临界热流密度、莱顿佛洛斯特点的措施的有效性。(评价)

通过合作学习,针对能源动力领域中常见沸腾换热问题,能够自行查找能源动力、材料、机械、自控控制以及工程管理等方面的资料,并提出切实可行沸腾换热强化的方案。(创新)

3. 素质目标

通过小组合作开展探究学习,针对“华龙一号”、“中国空间站”等最新热点、焦点事件中蕴含的趣味沸腾换热问题,培养员工能够综合运用归纳和演绎、分析和抽象、具体和抽象、逻辑和历史等科学思维分析其中的传热方案,提升员工思维能力,培养员工“民族自豪感”、“工匠精神”和“创新精神”。。

四、 学情分析

1. 课情分析

知识背景。经过“对流换热分析”、“单相对流换热”和“凝结换热”的学习,员工已经掌握了单相对流换热和凝结换热的基本概念、理论、实验方法以及计算方法,初步具备了运用所学知识分析生活、生产中单相对流换热和凝结换热问题的能力,但其传热知识链路不完整,还缺乏工质沸腾换热的理论、计算相关知识,无法支撑其完成火力发电厂中综合传热问题的分析。

能力分析。经过《传热学》课程前期学习,员工具备了一定的传热问题思维能力、文字表达能力、资源获取能力,但就具体传热问题的数学抽象能力还有待提升。经问卷调查,将传热现象转变为传热问题能力不足的占比47%,将传热问题抽象为传热数学模型能力不足的占比68%,证明大部分员工缺乏用数学语言描述传热现象的能力和矛盾论的应用能力。

素质分析。经过前期混合式学习的训练,员工小组合作默契度有所提高,并初步具备了运行科学思维分析传热问题的能力,但还存在学习小组合作探究能力略有不足、科学思维运用不灵活等问题。

2. 学情分析

员工特点:本届员工由于新冠疫情的影响,数学课均采用线上教学模式完成,员工反映数学能力较弱;由于小学、初中、高中满堂灌教学模式的影响,员工习惯于在老师催促下地死记硬背、刷题等被动学习方法,主动学习能力差,学习方法较呆板;由于地方应用性本科院校员工主要来自于农村,员工平常经常操作各种小玩意,员工动手意愿强烈,对一般重复性的、常规性的动手操作比较擅长,但创意性操作的能力较弱;利用Kolb学习风格理论,通过问卷调查显示,“适应者”占比60.94%,“发散者”占比20.31%,“收敛者”占比6.25%,“同化者”占比12.50%,说明大部分员工主要是从具体经验和主动实践中学习的,较少的员工是从经验的反思中学习的,绝大数员工不擅长于抽象概括、反思观察、抽象概括和主动实践。

教学条件:《传热学》课程已在学银在线建成MOOC,并被认定为陕西省线上线下混合式一流课程、陕西省课程思政示范课,具备丰富的教学资料和思政资源。

3. 困难与措施

(1)员工学习困难之处

沸腾换热过程与员工生活经验相悖,使得员工难以理解初始时随着沸腾温差的增大,热流密度增加,而沸腾温差增加到一定时,热流密度反而减小。

(2)解决措施

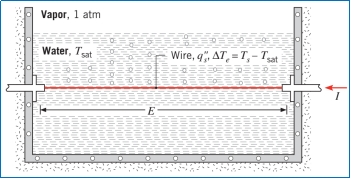

重走Nukiyama沸腾换热实验之路,培养员工学习《传热学》的兴趣、激发员工学习《传热学》的热情,引导员工去掌握研究传热问题的科学方法,开展探究式传热教学,培养员工“工匠精神”和“创新精神”。

课前给员工布置《工程热力学》中“蒸汽的热力性质和热力过程”复习任务,课中开展“过火仪式、液氮浇身安全原理”小组讨论任务,以提升员工对“核态沸腾机理”的理解。

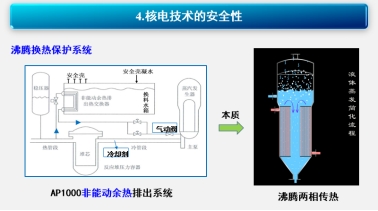

以中国第三代核电站“华龙一号”非能动余热排出系统为案例,讲解其中涉及到的沸腾换热,培养员工学习兴趣,增强员工对“沸腾换热”的理解,提升员工“民族自豪感”。

五、 内容选取

1. 内容定位

从知识拼图上来看,本次课内容是对流换热的最后一次课,旨在完成员工对流换热知识拼图的最后一块, 使员工掌握沸腾换热的类型、传热规律、热量计算方法、强化措施等。

从职业能力上来看,本课程主要培养火力发电厂的运行、检修以及安装等方面的工程技术人才,具体到沸腾换热,则主要培养员工能分析、处理火力发电厂中水冷壁、过热器以及过热器等设备中的沸腾换热的传热规律预判、传热量计算以及强化等传热问题的能力。

2. 内容选取

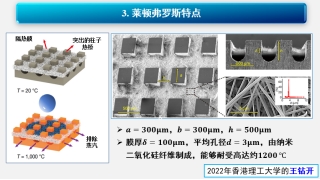

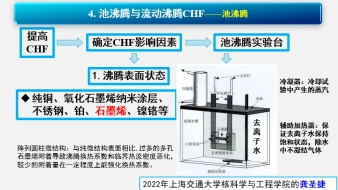

对焦教学目标和内容定位,本次课选取沸腾换热过程和沸腾曲线等内容为基础知识内容,完善员工在沸腾换热中的知识体系;选取上海交通大学核科学与工程学院的龚圣捷论文中有关池沸腾换热实验内容和团队教师的闪蒸等内容为沸腾换热的工程应用内容,提升员工沸腾换热实际应用能力;选取香港理工大学王钻开团队在莱顿弗罗斯特效应上的研究成果部分内容作为综合案例,提升员工跨学科知识应用能力。

六、 教学的重点、难点

重点:沸腾换热过程和沸腾曲线。

难点:沸腾换热过程和沸腾曲线。

七、 教学方法

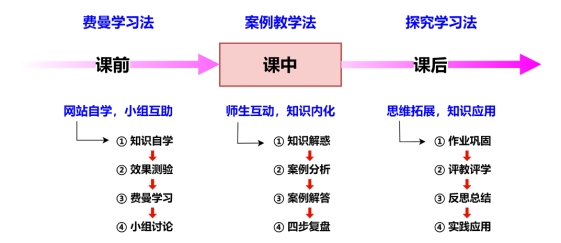

以“从实践中来,到实践中去”的“实践践行”理念为改革核心,以提升学习主动性为目标,构建了“课前费曼自学,课中案例内化,课后探究运用”的“费曼案例探究”教学法,如图2所示。

图2 “费曼案例探究”教学法

八、 教学过程

(一) 总体设计

课程结合《传热学》在线教学平台,采用“基于BOPPPS的线上-线下”的混合式教学模式,本次课程开始七天前下发任务书及学习过程评价表。之后员工完成在线学习和阅读资料并完成章节测验,在上课前一天,提交搜集的相关资料给老师。

(引入案例)正式上课从员工搜集课程相关的图片开始,老师展示员工搜集的图片。选择典型,邀请同学讲解并对案例进行分类总结、提出问题。引导员工从问题展开学习。

(案例引入理论)从日常烧水引入,经典沸腾实验,从实验局限出发,引出升级的实验,并展示完整的“饱和沸腾曲线”讲解曲线特征和曲线上的点。通过曲线分析,展示沸腾的四个典型状态及其照片。

(分组讨论)从“饱和沸腾曲线”的特征点莱顿弗罗斯特点引入上课开始讨论的图片,引导员工分小组讨论现象中蕴含的传热学原理;总结员工的讨论结果,对正确得部分予以肯定,对缺失的部分进行补足。

(工程应用之莱顿弗罗斯特点)讲解“饱和沸腾曲线”的特征点莱顿弗罗斯特点在工程中的重要性,并引出工程中需要保证工况处于高热流密度状态;从而引出香港王钻开团队在提高莱顿弗罗斯特点的温度方面所做的杰出贡献,激发员工爱国热情

(工程应用之临界热流密度)讲解“饱和沸腾曲线”的特征点临界热流密度点在工程中的重要性,并引出工程需要提高临界热流密度;从而引出上海交大龚圣捷、重庆大学丁玉栋、中核核反应堆重点实验室彭劲枫团队在提高临界热流密度方面所做的杰出贡献,激发员工爱国热情。并从此引出核电站的安全问题。

(沸腾换热与国民安全)讲解日本福岛核电站发生故障的原因,引出中国华龙一号采用“主动与不主动”相结合的安全系统的技术对核电站进行升级,激发员工对传热知识的热情与民族自豪感。

(参与式学习,沸腾换热与科技前沿)深入挖掘,从沸腾换热引出思考太空中水滴的沸腾换热过程,引导员工思考当一滴水进入太空会先凝固还是先沸腾?分小组进行讨论,邀请一名同学分享教研室老师的在闪蒸科研成果,以更直观的方式展现引出太空水滴蒸发问题的答案。激发员工对学校和对传热的热爱。对员工的讲解进行理论上的补充得出液滴在太空中的沸腾过程。

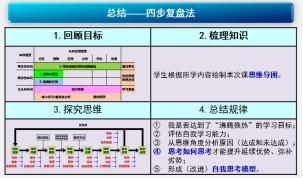

(参与式学习,总结思考)引导员工采用四步复盘法对本节课所学知识进行总结。展示其中一个员工的思维导图并进行点评,对其中的要点再次强调,并对不足之处进行补充。

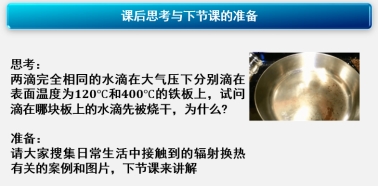

(思考与整理)布置课后思考题,及并布置下节课的资料整理的准备,员工准备。

(二) 实施过程

环节 |

时间 |

教师活动 |

员工活动 |

课前 学习 |

课前 7天 |

下发学习任务书和过程评价表 |

组建小组,分析学习任务,组内分工 |

课前 6天 |

督促员工完成在线学习和阅读资料,检查员工章节测验答题情况,收集员工错误较多的知识点。 |

在线学习视频;阅读学习资料,完成章节测验 |

课前 5天 |

检查员工视频录制情况,并针对每组“费曼学习”的完成情况,进行点评。 |

费曼学习:录制互相讲课视频,列举实例,完成提问、解答,上传。 |

课前 2天 |

随机参与一组讨论情况,了解员工学习情况。 |

小组讨论,完成讨论题和组内评分。 |

课前 1天 |

收集员工提交的沸腾换热按理与图片。 |

各小组将收集的与沸腾换热相关的图片反馈给班长,班长集中反馈给教师 |

启动课堂 |

0分40秒 |

展示雨课堂二维码 |

扫码登录 |

情境导入与员工分享 |

01分29秒 - 03分33秒 |

展示员工搜集的和沸腾换热相关的案例和图片,包括日常的烧开水、过火仪式、液氮浇身、手拍钢水、核电站问题。选择其中比较趣味较高的过火仪式以及与国际时事结合的核电站问题邀请同学讲解选择图片的出发点和想法。

|

同学A:讲解彝族过火仪式,从中分享不怕苦难,勇于拼搏的闯劲儿,在学习生活中都积极向上; 同学B:从沸腾换热想到主要应用该技术的核电站,分享从福岛核电站居安思危,思考我国核电站的安全性。 |

案例总结及理论延伸 |

03分34秒 - 6分10秒 |

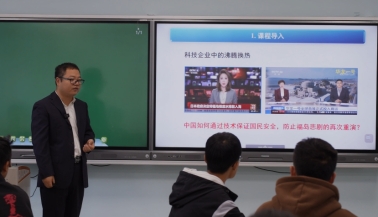

对同学介绍的案例进行分类总结,并从每类的案例出发提出问题,让同学从问题出发,开始本节课的学习: 从日常的烧开水引入“沸腾现象不同情况下有没有特殊的变化?;从过火仪式、手拍钢水、液氮浇身、引入防止烧伤和烫伤的原理思考;从日本福岛核电站引出我国的华龙一号核电站,引出“中国如何通过技术保证国民安全,防止福岛悲剧的再次重演?”

|

观看PPT、思考问题 |

案例深入及理论延伸 |

06分10秒 - 09分09秒 |

从日常烧水引入,日本的科学家拔三四郎所做的实验,讲解实验过程以及最后的结论绘制“饱和沸腾曲线”。

|

学习现实问题到模型的简化思维过程 |

案例深入及理论延伸 |

09分09秒- 16分34秒 |

从拔三四郎的实验的局限讲解Drew and Muller的实验从控制热流密度到控制温度的方法的实验升级,并展示完整的“饱和沸腾曲线”讲解曲线特征和曲线上的点

|

学习实验的优化思路和方法,学习沸腾曲线的特征 |

案例深入及理论延伸 |

16分34秒- 18分10秒 |

演示甲醇在水平管内的沸腾,展示核态沸腾和膜态沸腾的区别;引导员工思考如何能同时展现所有沸腾状态的方法,示例实验优化结果。

|

学习对沸腾状态的区分,能解释各种状态的区别 |

参与式 学习 |

18分10秒- 22分53秒 |

从“饱和沸腾曲线”的特征点莱顿弗罗斯特点引入上课开始讨论的图片,引导员工分小组讨论过火仪式、手拍钢水、液氮浇身中蕴含的传热学原理

员工讨论时,板书“饱和沸腾曲线”曲线点出临界热流密度点和莱顿弗罗斯特点,作为后续课程的提示 总结员工的讨论结果,对正确得部分予以肯定,对缺失的部分进行补足。 |

分小组进行讨论,讨论后选择小组代表发言,讲述过火仪式、手拍钢水、液氮浇身的原理 |

案例深入及理论延伸 |

22分54秒- 25分15秒 |

对照板书,讲解“饱和沸腾曲线”的特征点莱顿弗罗斯特点在工程中的重要性,并引出工程中往往更希望换热增强,因此需要增加莱顿弗罗斯特点的温度,保证工况处于高热流密度状态;从而引出香港王钻开团队在提高莱顿弗罗斯特点的温度方面所做的杰出贡献,激发员工爱国热情

|

学习莱顿弗罗斯特点在实际工程中的应用,感受我国科学家做出的贡献,树立民族自豪 |

案例深入及理论延伸 |

27分15秒- 29分54秒 |

对照板书,讲解“饱和沸腾曲线”的特征点临界热流密度点在工程中的重要性,并引出工程中往往为了防止加热中对加热元件的烧毁,因此需要提高临界热流密度,保证加热元件处于安全状态;从而引出上海交大龚圣捷、重庆大学丁玉栋、中核核反应堆重点实验室彭劲枫团队在提高临界热流密度方面所做的杰出贡献,激发员工爱国热情。并从此引出核电站的安全问题。

|

学习临界热流密度点在实际工程中的应用,感受我国科学家做出的贡献,树立民族自豪 |

国民热门问题的解读与思考 |

29分 54秒- 32分00秒 |

讲解日本福岛核电站发生故障的原因,引出中国华龙一号采用“主动与不主动”相结合的安全系统的技术对核电站进行升级,激发员工对传热知识的热情与民族自豪感。

|

学习传热学知识,感受我国在核电站安全技术方面的领先,树立民族自豪 |

参与式 学习 |

32分00秒- 45分08秒 |

内容深入,从沸腾换热引出思考太空中水滴的沸腾换热过程,引导员工思考当一滴水进入太空会先凝固还是先沸腾?分小组进行讨论,邀请一名同学分享教研室老师的在闪蒸科研成果,以更直观的方式展现引出太空水滴蒸发问题的答案。激发员工对学校和对传热的热爱。 对员工的讲解进行理论上的补充得出液滴在太空中的沸腾过程。

|

利用所学知识讨论水滴进入太空的变化,听同学分享研究成果,引发科学的思考和热情。 |

参与式课程总结 |

45分08秒- 48分42秒 |

引导员工采用四步复盘法对本节课所学知识进行总结。展示其中一个员工的思维导图并进行点评,对其中的要点再次强调,并对不足之处进行补充。

|

分小组采用四步复盘发对本节课进行总结,一个同学上传四步复盘法的思维导图,其它同学进行学习与自己的导图进行比较 |

课后思考题与下节准备 |

48分42秒- 49分44秒 |

布置课后思考题,引导员工对两滴完全相同的水滴在大气压下分别滴在表面温度为120℃和400℃的铁板上的问题进行分析。并布置下节课的资料整理的准备。

|

思考与准备 |

九、 成绩评定方式

课程考核以平时成绩加上期末闭卷考试成绩综合考虑:

期末总评成绩=闭卷考试成绩*60%+平时成绩*25%+实验实践*15%;

平时分均通过“学习通”进行过程性评价:

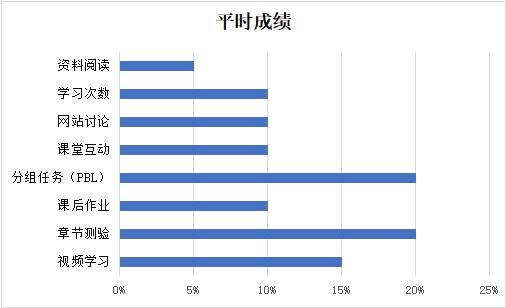

平时成绩=视频*15%+测验*20%+作业*10%+分组任务(PBL)*20%+课堂互动*10%+讨论*10%+学习次数*10%+资料阅读*5%;如图3所示

图3 平时成绩比例示意图

十、 教学效果及反思

1. 员工所获感悟

通过学习“沸腾换热”的相关知识,对所遇到的一些神秘的现象现在都可以解释了,对沸腾换热在工业生产中应用有了深入的理解。

通过老师讲解“家里烧开水”的案例明白了一个简单烧开水,其中却包含了四个沸腾过程、一个临界热流密度和一个莱顿弗罗斯特点,使员工觉得“瑶族过火仪式”不再神秘、火箭发动机的“气膜冷却”不再深奥、手机液冷技术不再高大上,更是可以通过沸腾换热的准则关联式计算其换热量,改变壁面状况可以强化沸腾换热,在增强了员工学习《传热学》兴趣和自信心同时,更是借助我国近些年科技成就提升了民族认同感和创新意识。

2. 教学效果

本次课采用“学习通”平台开展混合式教学,综合员工课前“学习通”网站数据和课堂表现,本次课程取得了良好的教学效果。

(1)课前案例讨论效果良好。经“学习通”平台数据显示,完成了“沸腾传热和热管”视频学习任务,分组录制了讲课视频,回答了思考题,分组讨论了“华龙一号不主动安全系统原理”,达到了课前预定的思政目标;

(2)课堂气氛活跃,思政案例讨论热烈。课堂中引入案例,既有近几年我国科技成就,又有身边发生但不明原理的沸腾传热现象,在增强员工的兴趣同时,让员工感受到创新的力量,激发了员工民族自豪感,树立了科技报国的愿望。

(3)课程思政的融入润物细无声。以“认识论”中的知识迁移过程为框架搭建知识系统,以马克思主义辩证唯物法的思维方法推动知识的展开,在传授员工知识的同时,潜移默化影响到员工运用马克思主义思维方法思考问题。

3. 教学反思

(1)个别组课前任务达成度不高。在课前“学习通”平台的学习过程中,虽采取一些措施,但还是存在个别小组应付差事、讨论热情不高和参与度不高等问题,影响到教学效果的发挥。针对这些问题,以后要加强师生沟通,及时掌握员工学状况,通过组长影响、组内督促等方法,提高课前学习效果。

(2)员工运用科学思维方法分析问题的能力还有待提高。运用科学思维方法分析问题时,不仅需要全面掌握科学思维方法,更需要全面了解专业知识,但由于员工对科学思维方法训练不够,且对初学知识掌握还不够透彻,虽经教师深入讲解,课堂也能很顺畅听讲,但课后却不能独立运用。针对该问题,将继续扩充探究案例,形成案例库,并配备详细分析过程,供员工研究学习,提升员工的运用能力。

(3)课程思政融入点的广度和深度应与时俱进。以时事热点和大国利器作为案例教学,课堂学习体验更加直观生动,员工的学习兴趣和主动性明显增加,员工的获得感和成就感也有所提升。对于兼具理论性、应用性和生活性的“传热学”课程,思政融入点的形式和案例能够多元化多方位得展示,因此,授课教师仍需坚持与时俱进、实时跟进,深挖身边的各种传热奥秘,多方位得搜寻和更新思政案例和教学资源,建立更先进更全面的案例库。